통영을 ‘누비는’ 여인

‘한 사람이 나에게 오는 건, 한 우주가 오는 것이다.’

이 글귀가 한참 회자 된 적이 있다. 하도 많은 사람을 만나고 살다 보니, 참 명언이란 생각이 들기도 한다. 그렇다고 모든 만남이 우주를 영접하듯 크고 위대한 건 아니다. 특히 방송 출연자를 만나고 그와 방송을 만드는 일은 인스턴트 음식 같기도 하다.

하지만 누구를 만나던 맨 처음 그 인물을 만나러 갈 때면 이 말을 되뇌게 된다. 가능한 한 빨리 그 사람의 캐릭터를 확인하기 위해선, 그를 유심히 살피는 것으로 취재가 시작된다. 처음 집에 들어서면, 집 안이 어떻게 정리되어 있는지 확인한다. 시골집 취재가 많은데, 대부분 농사일이 많아서 집안은 어수선하기 일쑤다. 식당도 마찬가지인데, 식당 상태가 엉망일 경우엔 그냥 취재 대상에서 제외한다. 위생이 담보되지 않은 음식은 기본이 안 되어 있기 때문이다. 반면, 오래된 시골집이지만 부엌이 반지르르 흐르는 집이 더러 있다. 그런 집은 기억에 오래 남는다.

접시 위에 줄 맞춰 도열한 딸기

아티스트인 박경희 씨의 공간은 예상대로 세련되고 멋스러웠다. 그런데 그 보다 더 인상적이었던 건, 그녀가 들고 온 딸기 한 접시였다. 흰 접시 위 딸기가 하나하나 줄 맞춰 도열해 있는 게 아닌가? 옆에 같이 왔던 친구들이 깔깔 웃었다.

“어떤 사람인지 딱 알겠죠?”

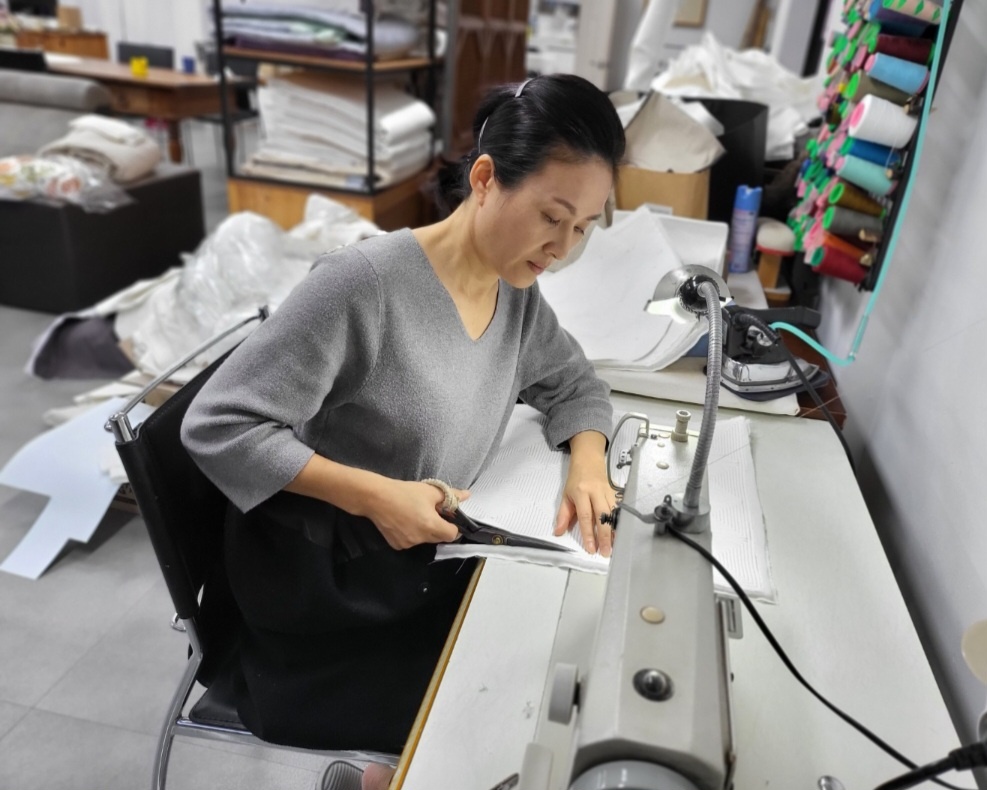

순간, 나 역시 ‘이런 성격이 아니면 그런 작업을 할 수 없겠구나’ 싶었다. 그의 직업은 누비 공예가다. 누비는 옷을 지을 때 겉감과 안감을 겹쳐 줄지어 바느질하여 표현하는 기법으로 방한복을 만들 때 많이 썼던 전통 바느질이다. 임진왜란 중에 삼도수군 통제영이 이곳에 들어서면서 지금의 통영은 외지인들이 모여드는 군사 도시가 되었고, 이곳에서 통제영에 필요한 각종 군기와 나라에 바치던 진상품, 생활용품까지 만들었다. 이것이 지금까지 전해오는 ‘통제영 12 공방’이다.

통영장, 통영갓, 통영소반, 통영미선(부채) 등과 함께 이름을 날리는 것이 바로 통영 누비다. 말 그대로 한 땀 한 땀 손바느질로 도톰한 겨울 옷감을 만드는 것인데, 이 지역에선 결혼 혼수에 꼭 누비이불이 들어갔다고 한다. 온화한 미소와 조곤조곤한 말솜씨, 딱 자기 일과 어울리는 그런 예술가, 그것이 그의 첫인상이었다.

그런데 사람도 프로그램도 그저 예상대로만 흘러가면, 그게 무슨 재미이겠는가? 그녀의 반전 매력은 낚시광이라는 거였다. 경희 씨는 대학 때부터 20년 서울 생활을 하다가 5년 전 고향 통영으로 돌아왔다. 그 후로 새로운 고향 탐험이 시작되었는데, 그중 하나가 낚시였다. 동네 아저씨들이 낚시하는 걸 구경하다가 어쩌다 낚시를 배우게 되었단다. 그래서 방송 장면도 통영에서 한 시간 바닷길로 나가야 하는 욕지도 갯가에서 찍기로 했다.

촬영 당일, 친구 둘과 함께 욕지도 갯가에서 그를 만났다. 바느질하던 솜씨로 찌를 꿰어 노련한 솜씨로 ‘휙’하고 줄을 던졌다. 그리고 잠시 후, 줄줄이 볼락을 낚아 올렸다. 같이 간 친구들은 신이 나 회를 치고 매운탕 끓일 준비를 했다. 그렇게 딸기 줄을 세우고, 한 땀 한 땀 바느질하는 그가 의외의 반전 매력을 가진 갯가 낚시꾼으로 새롭게 다가왔다.

누비공예가의 ‘해방의 몸짓’

그의 어머니는 누비 명인이었다. 어머니의 영향으로 그의 미래는 예정된 것처럼 바느질을 이어받았다. 대학에서 미술을 전공하고 그녀는 새로운 누빔 작품을 만들기 시작했다. 워낙 솜씨가 있는 데다, 예술적 감각도 좋아 그녀는 일찍부터 업계에서 이름을 날렸다. 한마디로 잘 나가는 작가였다. 워낙 생활소품을 만들기 좋은 아이템이라, 경복궁 근처에 외국인들이 즐겨 찾는 누비 소품 숍도 내고 베트남에 공장도 세운 기업가도 되었다.

성공한 아티스트이자, 기업가가 되어 성공이란 이름을 붙인 그였지만 비단길만 있는 인생이 어디 있으랴? 가까운 지인의 예상치 못한 행동, 흔히 말하는 배신을 경험하고 나서 쉼 없이 달려온 20년을 되돌아보게 됐다. 그녀의 가슴에 돌부리처럼 걸리는 게 있었다.

“전 작가인데 어느 순간부터 그냥 장사하는 사람이 돼 있는 거 같았어요.”

그도 그럴 것이 비싼 월세에 직원들 월급까지 다달이 챙기려면, 수천만 원씩을 벌어야 하는 일이다 보니, 삶의 무게가 너무 무거웠다. 긴 고민 끝에 그녀는 서울에 있는 매장 문을 닫았다. 그리고 새로운 나만의 무대를 물색했다는 경희 씨. 남편이 부산에서 일을 하고 있어, 이참에 주말부부 생활을 접고 부산에 정착할 생각도 했다. 그러다 어차피 누비 공예의 본향인 통영에서 새롭게 시작하는 건 어떨까? 하는 생각에 닿았고, 그렇게 통영에 자리를 잡았다.

워낙 꼼꼼한 성격이라, 공방을 차리고 집을 꾸미는 일에도 최선을 다했고 그 덕에 멋진 공간이 마련되었다. 더욱이 매장을 정리한 직후, 코로나 사태가 터져, 그때 정리하지 않았으면 어쩔 뻔했나 가슴을 쓸어내린다고 한다. 게다가 같이 낚시도 가고, 여행도 다닐 친구들도 많이 생겨 신나는 중년 라이프를 즐기고 있다.

그녀의 살아온 이야기를 듣고 있다 보니, 그녀의 낚시가 새롭게 느껴졌다. 너무도 아름다운 바다를 곁에 두고, 시간이 날 때마다 낚시 줄을 던지는 그 행위는, 그녀에겐 해방의 몸짓이었던 것이다. 손바느질이란 중노동을 견뎌야 하는 그녀의 작업인지라, 그저 바다를 바라보고 고기를 낚는 시간이 그녀에게는 말 그대로 선물 같은 시간이라도 말한다. 그 덕에 그녀는 새로운 고향을 만나는 거 같다고 말한다.

“글쎄요. 고향의 속살을 만진다고 해야 할까요?”

누군가에게는 참 한가로운 소리 같지만, 아티스트에게 이런 시간은 자신의 예술혼을 축적시키는 중요한 시간일지도 모른다. 그래서인지 통영으로 내려온 후, 작품 하는 시간도 늘었고 상도 더 많이 탔다고 말한다.

같지만 다른 고향

생각해 보면, 같은 공간도 늘 새로운 공간일지 모른다는 생각을 한다. 스무 살 소녀의 통영과 마흔 살 경희 씨의 통영이 어떻게 같겠는가? 어머니 덕에 전통 공예를 일찍부터 접하긴 했다지만, ‘돌아와 거울 앞에 선 누이(서정주, <국화 옆에서> 중)’ 같은 시간이 되니, 누비는 물론 곁에 두고 모시는 내로라하는 명인들의 작품들이 달리 보이고 더 값져 보이는 것이리라. 그래서 때가 되면 보이는 것이 있다고 하는지도 모르겠다.

얼마 전 SNS를 보니, 그는 무형문화재 선생님들의 기획초대전을 준비하느라 바쁘게 지내고 있었다. 경희 씨의 신나고 멋진 삶을 곁에서 며칠 들여다보고 나서, 평행우주가 아니더라도 우리는 같은 공간을 새롭게 만날 수 있다는 걸 깨달았다.

그리고 문득, 어린 시절 나의 우주로 가보고 싶단 생각이 들었다. 누군가의 그 우주는 전혀 새로운 공간이 되어 있을 것이고, 누군가의 우주는 희미한 옛 추억같이 옛 모습을 간직하고 있을 것이다. 그러나 그건 결국 해석의 문제이고, 내가 얼마나 혜안을 가졌느냐의 문제일 것이다.

통영을 새롭게 느끼고 또 표현하며, 고향을 ‘누비는’ 경희 씨 덕에 눈 크게 뜨고 내가 딛고 있는 땅을, 나의 우주를 다시 들여다보게 했으니, 이보다 고마운 일이 더 있겠는가?