화가 최창균 씨

내 친구 최창균 씨는

자칭 화가이다.

남들은 미장이라고 부르지만

정작 본인은 일용직 직업 화가라고 부른다.

큰 프로젝트를 맡을 때는 지방 출장도 마다하지 않는

전천후 화가이다.

명함에 미장이와 미장센을

넘나드는 전문가라고 황금색 이름을 박고 다니는

창균 씨는

중학교 때는 교내 사생대회에서 1등도 한 적 있는

재능이 일찍이 발견되고, 인생을 제 꿈대로 살아온

자칭 화가이다.

소아마비를 앓아 스텝이 약간의 불균형을 이루지만

수채화는 이력이나 적성에도 맞지 않는다며

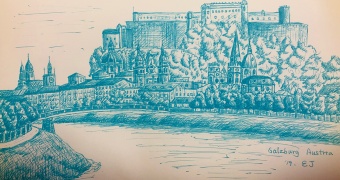

오로지 유화만을 고집하는 창균 씨의 대표작은

도시 곳곳에 자리잡고 있다.

서대문구 홍제동 화장터길로 가다가

안산 둘레길 아래 파란 대문이 있는 집이 나오고

그 담벼락에 그의 최근 대표작이 걸려 있다.

붓질이 얼마나 화려하고 섬세한지

안산에 사는 멧새들은 이미 소문으로도 다 알고 있다.

그가 고안한 회벽의 까끌까끌한 흙손의 터치는

화면에 풍부한 볼륨감을 드러내

작품의 밀도를 더한다는 업계의 평가를 받는다.

어느 날 최창균 씨는

3층짜리 대형 작품의 완성을 눈앞에 두고

사다리에 오르는 설치미술을 하다

발을 헛디뎠다. 떨어져 내려오는

그 몇 초 사이,

그가 본 건 어린 시절 도마뱀이었다.

꼬리도 잘라버리고 냅다

다른 도마뱀들을 따라 도망치던 도마뱀이었다.

부양가족만 6명인 화가 최창균 씨는

다친 다리라도 잘라내고 싶었다고

작업을 쉬는 동안

소주를 앞에 두고 흥건한 말을 건네 왔다.

나는 창균아, 창균아,

이름을 부르며 등을 쓰다듬어주었는데

그의 등에도 까끌까끌한 회벽이

벽 붙이고 살아온 세월만큼이나 일어나 있는 것 같다.