토닥토닥, 엄마 품 같은…

무려 1,347년 전인 671년 신라 문무왕 11년에 의상대사가 창건한 낙산사는 동해바다가 한눈에 내려다보이는 천혜의 풍광을 자랑하는 것에 자리를 잡고 있다.

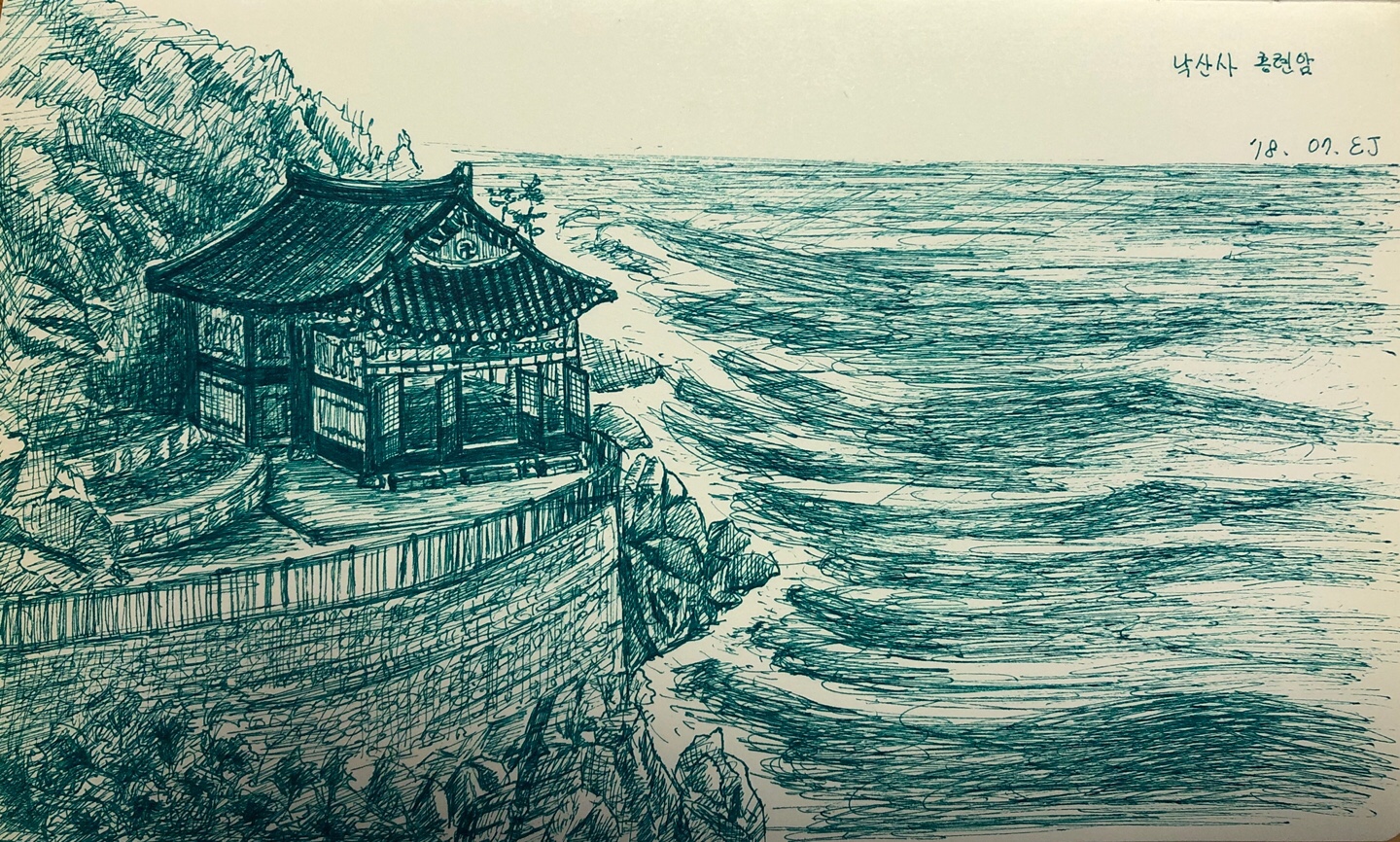

그리고 그곳 낙산사에는 낭떠러지 같은 절벽 끝자락에 마치 마지막 희망처럼 매달리다시피 둥지를 튼 암자가 하나 있다. 홍련암이다.

왜 하필, 이 낭떠러지 끝에 암자를 지었을까? 세찬 파도와 모진 비바람을 다 맞고 서 있는 조그만 암자가 더 없이 위태로워 보인다.

달려드는 파도, 받아내는 홍련암

그런 홍련암을 보고 있자니, 마치 저 바다의 슬픔을 끌어안고 있는 엄마의 품 같다. 바다는 자꾸만 자꾸만 파도를 치며 홍련암에게 달려든다. 마치 엄마 품에 달려드는 다 큰 아이처럼 암자보다 높은 파고를 일으키며 와락 뛰어 온다. 천년이 넘어 낡고 낡은 홍련암은 말없이 그 자리에서 그 파도를 받아내고 있다.

다 큰 딸은 엄마의 잔소리가 싫다며 당신보다 큰 키로 그렇게 버럭버럭 대들기도 하고, 사랑에 실패하거나 모진 사회생활에 지친다며 당신의 품속에 와락 달려들어 하얗게 부서지는 파도처럼 무너져 울기도 한다. 그러면 당신은 자식보다 더 찢어지는 가슴을 부여잡고, 조용히 딸의 등을 토닥이며 ‘괜찮다, 괜찮다’고 말해준다.

이처럼 홍련암은 파도의 잔잔한 애교도, 슬픔도, 화도 이유를 묻지 않고 그 자리에 서서 ‘다 괜찮다, 괜찮다’ 말을 해주는 것 같다.

가지 말라고 붉게 우는 홍련암

홍련암이 아침저녁으로 품는 것이 또 하나 있다. 아침이 되어 말갛게 솟아오르는 해는 홍련암을 깨우고, 홍조를 띈 작은 암자는 그런 해를 바라보며 새색시 마냥 수줍게 웃는다. 그리고 저녁이 되어 해가 바다 너머로 사라지면 해가 남긴 옷자락 부스러기를 붙잡고 붉은 눈물을 흘린다. 가지 말라고, 가지 말라고, 벼랑 끝에 혼자 두고 가지 말라고 그렇게 붉게 운다.

홍련암은 매일 자식 같은 파도들이 쉼 없이 몰려와 하얗게 부서지는 것을 끌어안고, 낭군 같은 해가 말갛게 떠오르길 기다린다. 자신의 모든 것을 내어 주고 창가에 외롭게 서서, 도시로 떠난 딸을, 먼저 하늘로 간 남편을 그리워하는 엄마를 닮았다.